<中学生向け>知っておくべき高校入学後の進路とは/葛西の塾【斉学舎】

皆さん、こんにちは。斉学舎代表の斉藤です。

今回は中学生向けに、高校入学後の進路・学習についての情報提供をする記事です。

「偏差値50~60程度の、中堅高校に通う高校生」を念頭に、大学受験の方式について書きました。

営業的な内容は含みません。斉学舎で日々指導している中で、面談したり、職員同士で話したりした内容をまとめたものです。

高校入学後の進路・学習については「大学受験をする・しない」で大きく分かれます。

まず、大学受験をしない場合は、専門学校や就職となりますので、一般的な高校の勉強をすれば大丈夫です。

しかし、大学受験をするのであれば、可能な限り早く「受験方式を決める」ことが必要です。

<大学の受験方式>

⓵,日東駒専(およそ偏差値55)以上の一般受験

②,偏差値50未満の入りやすい大学の一般受験

③,指定校推薦

④,総合型選抜

⑤,付属高からの持ち上がり

⓵の一般受験は、高校受験でいえば「偏差値60以上の私立高校一般受験」のイメージです。

親世代と比べ、非常に難化し、科目等も細分化されています。(ある大学・学部は共通テスト利用、ある学部は英検、など)

中堅高校の高校生が、日東駒専以上の一般受験を目指すのであれば、高1の夏頃から対策を始めるのは必須です。

部活やバイトは多少できますが、ほとんど無理と思っておいた方が無難です。

中学受験大手のサピックス生の、中央値がMARCHです(半数が日東駒専~MARCHということです)。

中学全範囲の7割を小5で修了している、中学受験生がライバルとなるとお考え下さい。

彼らは高1範囲を中3のうちに終わらせ、高2範囲を高1で、高3範囲を高2で終わらせます。最後の一年はひたすら過去問演習を行います。

そのため、高1から対策を始めても、全く早くありません。ご注意ください。

②の偏差値低めの大学は、BF(ボーダーフリー)と呼ばれるほど低ければ入るのは楽ですが、お勧めしません。

「資格を取るために行く」といった、専門学校と似た扱いになるかと思われます。

③の指定校推薦は、高校受験の私立単願推薦とほぼ同じとお考え下さい。「内申」ではなく「評定平均」と呼ばれるものを活用します。

指定校推薦では、高校1年生の成績(評定)も活用されますので、最初の試験から全く手を抜けません。

高2、3になれば、当然もっと勉強内容は難しくなります。どの高校も最低基準は「評定平均3.5〜4.0以上(オール4のイメージ)」です。

そのため、「受験を経て同じくらいの学力の生徒が集まった高校で、常に4以上を取り続ける」ことが必要です。

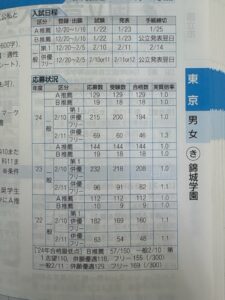

例えばですが、紅葉川高校から日東駒専の指定校推薦を狙う場合、「最低4.0以上で、かつライバルよりも高い数値を取る」ことが必要です。

④の総合型選抜は、勉強が苦手であったり、部活などを頑張りたい生徒にお勧めです。

高3の夏にはおよそ勝負が決まりますので、高2の6月頃から準備をするのが一般的です。

高い学力やたくさんの通塾は必要ありませんが、いかに「他の生徒と違うか」「志望大学を愛しているか」をアピールする必要があります。

しかし、多くの学生にはそんなものはありません。そのため、塾などに週1程度通って、先生と相談しながら

「ここが他の生徒とは違う!」という設定・エピソードを作り上げていくことが必要です。

まず、出来るだけ早く志望大学・学部を決めます。オープンキャンパスに行き、教授や研究内容を調べ、その教授の本を熟読し、大学がどんな学生を求めているかを調べつくします。

過去の斉学舎の生徒では、比較的入りやすそうな大学でさえ、3~5冊程度の本の熟読と、志望理由書や小論文を20回以上書き直し、面接練習も10回以上行っています。

⑤付属高からの持ち上がりに関しては、各高校によって難易度が違いますので、一概には言えません。

例えば、日大付属高では、「基礎学」という試験があり、高1から一般受験並みの学習が必要です。

<まとめ>

①・③・④では、どちらの入試方法を選択するにしろ、大人世代のように「まずは部活を頑張って、高3になってから本気を出す」で対応できる難易度ではありません。

(偏差値50~60の高校に通う生徒にとって)。

大学受験をする場合は、出来るだけ早くに受験方式をお決めいただくことで、効率的な対策が可能になります。

是非お子様とご相談ください。